目次

SNSがあたりまえの時代に生きる中高生

現在の中高生は「SNSネイティブ」とも呼ばれ、LINE、Instagram、X(旧Twitter)、TikTokなどのSNSを日常的に利用しています。ひと昔前は、友達とのやり取りは学校で直接会って話すのが中心でしたが、今はSNSでいつでもどこでもつながることができます。とても便利で楽しく思えるこの環境ですが、中高生のこころに様々な負担を与え、人間関係も変化していると言われています。

では、現在の中高生の人間関係の特徴を3つ紹介しましょう。

①「やさしく無難な関係」がBest!

国立青少年教育振興機構の調査[1]によると、SNSの利用目的に、「リアルな友達や知り合いとのコミュニケーション」を挙げた人は75%を超えていました。リアルな友達関係を維持するためには、SNS上での行動にも気を配らなければなりません。「既読スルーされた」「ストーリーを見てもらえない」「自分だけ知らなかった」など、ちょっとした行動で不安や孤独を感じやすくなっているので、お互いに傷つけない傷つかないよう、深く踏み込まないという「やさしく無難な関係」がBestなのです。SNSはたくさんの人とつながる分、一人ひとりと深い関係を築くのが難しくなっています。

②「他人からよく見られたい」という気持ちが強い

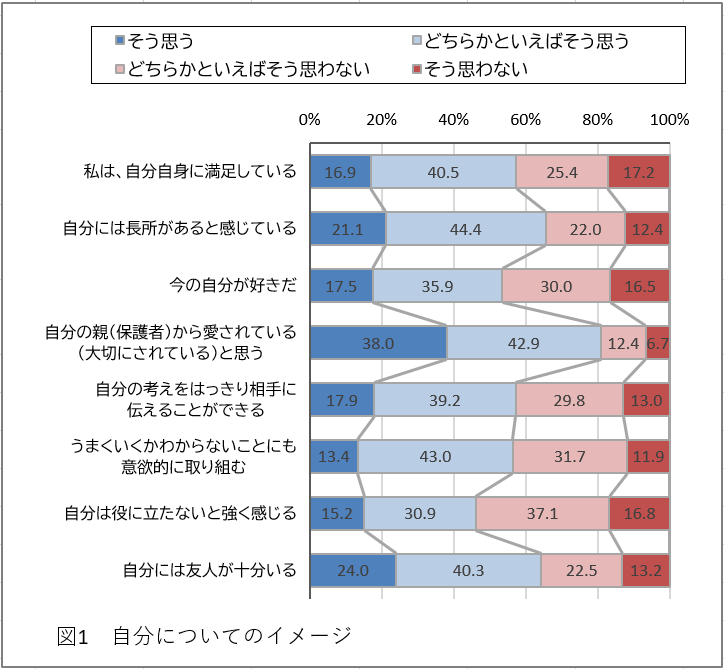

最初は軽い気持ちで始めた投稿も、いつしか「いいね」を集めることが目的になっていることはありませんか?そうなると、「いいね」の数で自分の価値を確認したり、他人の華やかな投稿と比べて自分はダメだと落ち込んだりするようになります。こうしたことが、自己肯定感の低下やこころの不調をもたらします。こども家庭庁の報告書[2]では、日本の若者は、「自分に満足している」と答えた割合が45%、「自分に長所がある」と感じている割合が62%、「自分は役に立たない」と強く感じる割合が52%と、海外の若者に比べて自己評価が低い傾向にあります(図1)。自己評価が低い若者にとっては、SNSは自己評価を高められる最適の場所である一方、もっとよく見られたいという気持ちがどんどん強くなり、気づかないうちにSNSに依存してしまうリスクもあると言われています。

③「わかってほしい」⇔「わかってもらえない」を揺れ動く

「共感してほしい」「わかってほしい」という気持ちはだれもが抱く自然なものです。しかしその気持ちが強すぎると、「わかってもらえなかった」と感じたときにひどく傷つくことになります。「共感する」には、相手の表情やしぐさ、声のトーンといった「非言語メッセージ」から相手の気持ちを感じ取ることが必要です。しかし、言葉に依存するSNSでは「非言語メッセージ」が伝わらないため誤解が生じやすく、共感を求めて投稿したのに意図しない反応や批判が返ってくるということもあります。共感を求める相手が多いだけに、わかってもらえば大きな満足感が得られますが、わかってもらえなかったときには深く傷つくことになります。共感する力は対面の対話を通じて育まれるので、SNS中心のコミュニケーションが習慣化すると、共感性が育ちにくくなるのではないかと心配されています。

SNSがつなぐのは安心?それともストレス?

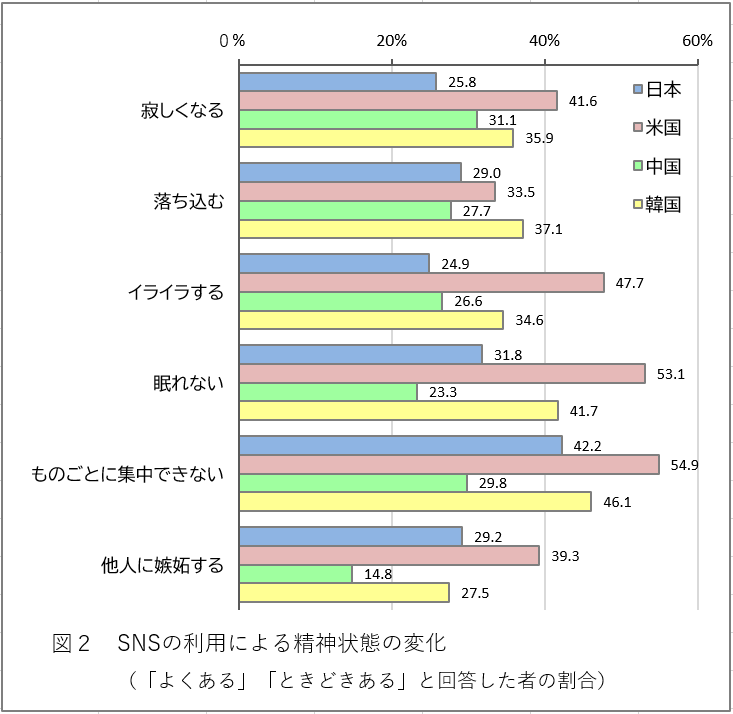

現代の中高生の人間関係は、つながりが多くても、孤独や不安を感じやすいという不安定な構造になっています。国立青少年教育振興機構の調査[1]では、高校生の3~4割が、SNS利用によって「寂しくなる」「落ち込む」「イライラする」「眠れない」「物事に集中できない」ことがあると回答しています(図2)。アメリカの同じ調査では、その割合は5割前後にのぼり、1日のSNS利用時間が多いためと考えられます。他の調査でも、SNS利用時間が長い人ほどストレスが大きいことがわかっています。

SNSとうまく付き合うために大事なこと

SNSとうまく付き合うためには、次の2つがとても大切です。

1.「安心できる相手」とリアルにつながること

SNSだけでなく、実際に会ったり話したりできる相手が1人でもいると、大きなこころの支えになります。

2.「自分だけの自由な時間」をつくること

SNSはいつでも誰かとつながれる反面、そのことがストレスになることも。リアルな友人であれば、その人と会っていない、あるいは話していない時間は自分の自由な時間となります。しかし、SNSは自分が利用していなくても、誰かが自分の投稿を見たり、コメントしたりするので、真に自由な時間はありません。

たまにはスマホを手放して、自分だけの時間を楽しんだり、リラックスしたりすることも大切です。

SNS時代の今、こころの健康を保つためには、リアルな対人関係で「安心できる相手」をつくることと、自分だけの「自由な時間」をつくることがとても大切です。

【出典】

[1]国立青少年教育振興機構:高校生のSNSの利用に関する調査報告書 -日本・米国・中国・韓国の比較-(令和6年): https://www.niye.go.jp/wp-content/uploads/2024/07/zentai-1.pdf

[2]こども家庭庁:我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査 (令和5年) : https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d0d674d3-bf0a-4552-847c-e9af2c596d4e/3b48b9f7/20240620_policies_kodomo-research_02.pdf